推动民族地区精准扶贫 发展特色手工艺产业

发表时间:2018-11-22 编辑:弘正传统文化研究院 点击:4296

次

2015年,习近平总书记在贵州调研期间专门主持召开涉及武陵山、乌蒙山、滇桂黔集中连片特困地区扶贫攻坚座谈会,提出在精准扶贫、精准脱贫上下更大功夫。深入贯彻落实习总书记的部署,释放扶贫脱贫发展潜力,要把民族地区特有的资源优势转化为发展优势,要做到因地治宜,科学规划,合理布局,全面提升,使民族地区的特色产发展具有更强的生长性和可持续性。

一、把握民族地区特色产业的发展机遇

近三十多年来,民族地区受快速工业化、城市化影响,经济发展往往以资源开采和加工业为主,作为初级原料供应地,产品附加值低,可持续发展能力弱,地方经济基础较为薄弱。与此同时,对于特色文化资源重视不足,也导致部分传统民族医药、传统手工艺、传统地方特产等失传;加之民族地区的民族信仰受到影响,缺乏本土文化自信,民族传统文化水土流失较为严重。

当前,扭转这一局面,面临重要机遇:一方面,世界经济发展的主要驱动力已经由廉价的劳动力、土地、矿产等资源,转变为个性化发展和精神文化追求,我国民族地区的特色文化具有极强的比较优势。另一方面,“一带一路”建设使边疆民族地区从对外开放的“末梢”变成了开放的前沿,沿线基础设施互通互联、沿线贸易和生产要素优化配置、以及区域一体化发展,有助于塑造新的发展空间。以云南德宏州为例,三面与缅甸接壤,从德宏经缅甸抵达印度洋皎漂港不到1000公里,是我国进入南亚、东南亚最便捷的陆上安全通道和走向印度洋的战略支点。现在是云南省特殊经济功能区最密集、口岸综合流量最大的地区,口岸经济、新兴制造业、旅游文化产业等随之发展。所以,关键在于全面认识边疆少数民族地区的自然生态优势、特色农牧资源优势、民族风情、民族村落、民族医药、民族手工艺等特色文化资源优势和边境区位的特殊优势,把握发展机遇,做好资源转化,找到经济、社会、生态发展的新的生长点,从而实现内生式发展,并进一步修复和传承民族传统文化。

二、复兴民族传统手工艺

我国少数民族及边远贫困地区手工艺资源丰富、工艺精湛且极富民族文化特色。以云南省为例,其四级非物质文化遗产保护名录已达8590项,其中传统手工艺占据了相当比例。但由于民族地区的交通相对闭塞,信息不够发达,传统手工艺资源没能充分推广应用及与现代生活结合,未能充分发挥应有的民生补给和文化效益。一方面,少数民族地区蕴藏我国手工艺资源的富矿;另一方面,少数民族地区的贫困人口比例比全国平均水平高7个百分点。复兴民族传统手工艺,发挥文化资源优势,势在必行。

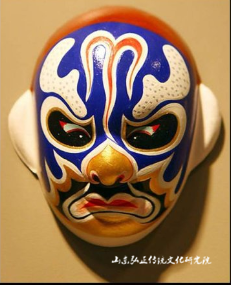

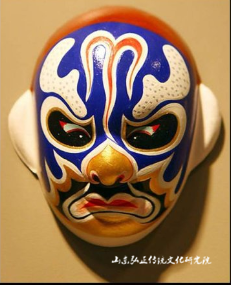

复兴民族传统手工艺,可以加强四个方面的传承和转化:一是工艺传承和转化。传统手工艺有其赖以生成的自然生态、民风民俗和生产生活基础,往往与该地区的传统建筑、民俗习惯、特色生产等有紧密关系,加强对特色手工艺的发掘、传承和应用,不仅有助于发展特色工艺美术产业,而且有助于解决城镇化进程中的民间建筑、传统村落、传统文化保护和发展问题。二是手艺样式、符号、内容的传承和转化。民族传统手工艺的服饰、漆器、纺织、刺绣等具有鲜明的样态,包含特殊的符号,具有民俗、历史以及神话传说等母题内容,可以融入当代创意设计,形成新的衍生产品,甚至进一步延展到数字内容产业,成为原创母题,在设计转化的同时运用新的载体传播民族文化。三是手艺精神的传承和转化。民族手工艺中包含的生态观、循环经济以及意匠精神等,在新的经济和产业形态中有较大的应用和发展空间。

遗憾的是,目前对于少数民族手工艺文化的资源优势和工艺美术产业的发展价值的认识还不够充分,对于如何将民族特色手工艺这一生产性的文化资源转化为特色产业,并进一步建立民族特色手工艺产业与旅游产业、民族特色手工艺产业与口岸贸易、民族特色手工艺产业与民族文化创意产业的有机联系等,认识还不够充分,尚未列入系统的规划议程。由此将导致民族特色手工艺仍处在文化遗产保护或民间自发的发展状态,其资源转化价值不能被充分激发,而且在国际手工艺市场和资本加速扩张的情况下,还有可能被动地被整合入他国手艺品牌,导致一系列原生文化资源由手艺代工、手艺贴牌等形式进一步流失,丧失自主设计创新发展的空间。正如目前东部发达省份在柳编产业中出现的问题,我们的老百姓传承数百年的编结技艺和智慧创造仅作为国际柳编产业链的加工环节,由于订单、品牌、主体设计形式来自国外,我们关于纹样、技法等核心要素以最低廉、缺乏知识产权认定和保护的形式被纳入国际产业流程,不仅收益低,而且几乎被穷尽式地纳入外来品牌设计的工艺样态,因为国际品牌注册和知识产权问题,难以面向国内市场需求组织本土生产和销售,结果是文化资源流失,缺少与本土生活的结合,祖辈传下来的手工艺也将与我们渐行渐远。所以,具有丰富手工艺资源的少数民族地区必须深刻认识其中的价值、机遇和危机,将手工艺产业作为民族特色产业的有机组成部分加以规划和发展。

三、解决民族特色手工艺产业发展问题

发展民族特色手工艺产业,首先要改变民族边远地区手艺农户获益微薄、权益缺乏保障的状况。因此建议成立“国家扶贫公平贸易机构”,提供公平贸易信息,建立公平贸易渠道,引导公平贸易发展,为相对闭塞贫困地区的手工艺生产者直接寻找市场和消费者,减少贸易中间环节,提高贫困地区和民族地区手艺人的收入。并在传统手工艺资源和生产基础较好地区,引导手艺农户成立合作组织,加入国际公平贸易,享受公平贸易中生产者与消费者直接交易、长期交易、最低收购价等优惠,并借助相关发展基金改善贫困地区生产生活环境。

发展民族特色手工艺产业,还需进一步建设“农村手工艺合作社”,发展农民专业户合作经济组织。在传统手工艺资源丰富的少数民族及贫困地区,鼓励村民从事传统手工艺劳作,以家庭作坊为主体,前店后坊,成立农村手工艺合作社。加强基层协作组织建设,争取“集合贷款”、信用贷款,化解融资难题;实现资源共享,规避恶性竞争;配合编制地方标准或产业集群联盟标准,规范生产经营行为,维护质量和品牌形象;行使集体定价权并建议政府实行政府指导价格,作为外商合同洽谈的价格基础;在地域范围内制定落实行业收入标准,制定艺人和农户的最低收入标准,并根据其熟练程度、创新程度分级制定收入标准,保证农村文化产业从业者收入,调动积极性,防止人才流失。

发展民族特色手工艺产业,需创新农村手工艺金融服务体系,实施缓、减、免财税优惠措施。参照国家有关惠农措施,面向少数民族及边远贫困地区农民手艺人、农民经销商、农村文化作坊主等,实行缓、减、免等财税优惠政策。参照建立“农业技术推广补贴”、秸秆利用等“农业循环经济补贴”,建立“农村手工艺奖励基金”,鼓励创新乡村经济、市场开发和工艺创新。面向农村手艺产业经营公司等,实行政府贴息引导等金融支持,针对手工艺等产业特点,改善增值税及出口退税政策。并进一步建立多元化融资渠道。通过担保扶持基金、贷款贴息基金、贷款风险补偿基金和风险投资引导基金,激发银行、担保、投资等各方面支持农村手工艺产业发展的积极性;同时建立健全传统手工艺等无形资产评估、登记、流转体系,完善信用评定、托管等管理办法,培育规范高效的流转市场,消除融资支持的制度障碍。并在尊重市场运作机制、运用金融杠杆调节的同时,设立专项扶持资金,用于调研资助、技艺平台使用补贴、原创资助,在有效环节开展政府扶持。

发展民族特色手工艺产业,要进一步建立民族及贫困地区手工艺品牌,促进手工艺产权保护和产权贸易。鼓励少数民族及边远贫困地区注册手工艺商标,开展“原产地保护”、“地理标志”等申报工作,推动少数民族及边远贫困地区传统手工艺产品品牌、企业品牌向区域文化品牌转移,以质量体系为基础,以自主知识产权为核心,以商标注册和保护为重点,形成若干各具特色的“贴牌”产品和更多“创牌”产品,发展特色手工艺品牌。加强少数民族及边远贫困地区手工艺知识产权法律援助,探索建立手工艺知识产权服务托管平台,促进中介服务机构发展,采取积极措施破除行业垄断,减少创意、生产和销售的中间环节,开放手工创意产品发行传播通道。

发展民族特色手工艺产业,要解决民族特色文化进课堂和职业教育问题,并开展创意研发、交流培训等文化帮扶。比如,藏族的唐卡绘画、白族的银器工艺、彝族的漆器工艺、苗族的蜡染工艺、芦笙制作,壮族的锦绣、蒙古族的首饰等在国内外享有盛誉。通过开设相关的职教培训课程,聘请专业技师和能工巧匠传授技艺,使民间工艺技术得以系统总结和发扬光大,并培养出本地区有特色的民间工艺发展项目所需要的各种人才,加快地区经济开发。比如如黎平县政府推进《关于全面实施民族文化进课堂工作的意见》,促进民族传统手工艺等特色文化进课堂。贵州黔东南州从2007年起每年选拔100名民族民间优秀人才进入凯里学院深造,通过5年学制,使之培养成为大专学历的高级民间艺术人才。同时,发展提升我国少数民族地区及边远贫困地区特色传统手工艺的文化内涵、技艺支撑和创意创新,还可在有条件地区建立“农村手工艺研发培训基地”,搭建“产学研”协作平台,集合创意研发、培训和交流三项职能,促进高校师生、企业设计师和手艺农户等开展交流协作,提升传统手工艺产业内涵。加强民族地区手艺人培训,鼓励公益机构、慈善机构办学助教,开展职业培训,培养农村传统技艺人才,并举办主题展览,帮助产品直销。有关手艺技法传承、与当代生活结合的展览等可纳入公益纪录片、公益宣传等视野,全面动员吸收社会力量来发展民族地区及贫困地区特色手工艺。

总之,中央关于“十三五”规划的建议提出“振兴传统工艺”,这是文化传承和生产发展的重要部署。应积极推动民族地区特色产业的培育与发展,促进传统村落、医药、手工艺、地方特产等文化传承,在修复文化生态、促进生态文明建设的基础上,带动经济发展,使少数民族地区生态文明建设和地区经济发展具有可持续发展新的动力。

一、把握民族地区特色产业的发展机遇

近三十多年来,民族地区受快速工业化、城市化影响,经济发展往往以资源开采和加工业为主,作为初级原料供应地,产品附加值低,可持续发展能力弱,地方经济基础较为薄弱。与此同时,对于特色文化资源重视不足,也导致部分传统民族医药、传统手工艺、传统地方特产等失传;加之民族地区的民族信仰受到影响,缺乏本土文化自信,民族传统文化水土流失较为严重。

当前,扭转这一局面,面临重要机遇:一方面,世界经济发展的主要驱动力已经由廉价的劳动力、土地、矿产等资源,转变为个性化发展和精神文化追求,我国民族地区的特色文化具有极强的比较优势。另一方面,“一带一路”建设使边疆民族地区从对外开放的“末梢”变成了开放的前沿,沿线基础设施互通互联、沿线贸易和生产要素优化配置、以及区域一体化发展,有助于塑造新的发展空间。以云南德宏州为例,三面与缅甸接壤,从德宏经缅甸抵达印度洋皎漂港不到1000公里,是我国进入南亚、东南亚最便捷的陆上安全通道和走向印度洋的战略支点。现在是云南省特殊经济功能区最密集、口岸综合流量最大的地区,口岸经济、新兴制造业、旅游文化产业等随之发展。所以,关键在于全面认识边疆少数民族地区的自然生态优势、特色农牧资源优势、民族风情、民族村落、民族医药、民族手工艺等特色文化资源优势和边境区位的特殊优势,把握发展机遇,做好资源转化,找到经济、社会、生态发展的新的生长点,从而实现内生式发展,并进一步修复和传承民族传统文化。

二、复兴民族传统手工艺

我国少数民族及边远贫困地区手工艺资源丰富、工艺精湛且极富民族文化特色。以云南省为例,其四级非物质文化遗产保护名录已达8590项,其中传统手工艺占据了相当比例。但由于民族地区的交通相对闭塞,信息不够发达,传统手工艺资源没能充分推广应用及与现代生活结合,未能充分发挥应有的民生补给和文化效益。一方面,少数民族地区蕴藏我国手工艺资源的富矿;另一方面,少数民族地区的贫困人口比例比全国平均水平高7个百分点。复兴民族传统手工艺,发挥文化资源优势,势在必行。

复兴民族传统手工艺,可以加强四个方面的传承和转化:一是工艺传承和转化。传统手工艺有其赖以生成的自然生态、民风民俗和生产生活基础,往往与该地区的传统建筑、民俗习惯、特色生产等有紧密关系,加强对特色手工艺的发掘、传承和应用,不仅有助于发展特色工艺美术产业,而且有助于解决城镇化进程中的民间建筑、传统村落、传统文化保护和发展问题。二是手艺样式、符号、内容的传承和转化。民族传统手工艺的服饰、漆器、纺织、刺绣等具有鲜明的样态,包含特殊的符号,具有民俗、历史以及神话传说等母题内容,可以融入当代创意设计,形成新的衍生产品,甚至进一步延展到数字内容产业,成为原创母题,在设计转化的同时运用新的载体传播民族文化。三是手艺精神的传承和转化。民族手工艺中包含的生态观、循环经济以及意匠精神等,在新的经济和产业形态中有较大的应用和发展空间。

遗憾的是,目前对于少数民族手工艺文化的资源优势和工艺美术产业的发展价值的认识还不够充分,对于如何将民族特色手工艺这一生产性的文化资源转化为特色产业,并进一步建立民族特色手工艺产业与旅游产业、民族特色手工艺产业与口岸贸易、民族特色手工艺产业与民族文化创意产业的有机联系等,认识还不够充分,尚未列入系统的规划议程。由此将导致民族特色手工艺仍处在文化遗产保护或民间自发的发展状态,其资源转化价值不能被充分激发,而且在国际手工艺市场和资本加速扩张的情况下,还有可能被动地被整合入他国手艺品牌,导致一系列原生文化资源由手艺代工、手艺贴牌等形式进一步流失,丧失自主设计创新发展的空间。正如目前东部发达省份在柳编产业中出现的问题,我们的老百姓传承数百年的编结技艺和智慧创造仅作为国际柳编产业链的加工环节,由于订单、品牌、主体设计形式来自国外,我们关于纹样、技法等核心要素以最低廉、缺乏知识产权认定和保护的形式被纳入国际产业流程,不仅收益低,而且几乎被穷尽式地纳入外来品牌设计的工艺样态,因为国际品牌注册和知识产权问题,难以面向国内市场需求组织本土生产和销售,结果是文化资源流失,缺少与本土生活的结合,祖辈传下来的手工艺也将与我们渐行渐远。所以,具有丰富手工艺资源的少数民族地区必须深刻认识其中的价值、机遇和危机,将手工艺产业作为民族特色产业的有机组成部分加以规划和发展。

三、解决民族特色手工艺产业发展问题

发展民族特色手工艺产业,首先要改变民族边远地区手艺农户获益微薄、权益缺乏保障的状况。因此建议成立“国家扶贫公平贸易机构”,提供公平贸易信息,建立公平贸易渠道,引导公平贸易发展,为相对闭塞贫困地区的手工艺生产者直接寻找市场和消费者,减少贸易中间环节,提高贫困地区和民族地区手艺人的收入。并在传统手工艺资源和生产基础较好地区,引导手艺农户成立合作组织,加入国际公平贸易,享受公平贸易中生产者与消费者直接交易、长期交易、最低收购价等优惠,并借助相关发展基金改善贫困地区生产生活环境。

发展民族特色手工艺产业,还需进一步建设“农村手工艺合作社”,发展农民专业户合作经济组织。在传统手工艺资源丰富的少数民族及贫困地区,鼓励村民从事传统手工艺劳作,以家庭作坊为主体,前店后坊,成立农村手工艺合作社。加强基层协作组织建设,争取“集合贷款”、信用贷款,化解融资难题;实现资源共享,规避恶性竞争;配合编制地方标准或产业集群联盟标准,规范生产经营行为,维护质量和品牌形象;行使集体定价权并建议政府实行政府指导价格,作为外商合同洽谈的价格基础;在地域范围内制定落实行业收入标准,制定艺人和农户的最低收入标准,并根据其熟练程度、创新程度分级制定收入标准,保证农村文化产业从业者收入,调动积极性,防止人才流失。

发展民族特色手工艺产业,需创新农村手工艺金融服务体系,实施缓、减、免财税优惠措施。参照国家有关惠农措施,面向少数民族及边远贫困地区农民手艺人、农民经销商、农村文化作坊主等,实行缓、减、免等财税优惠政策。参照建立“农业技术推广补贴”、秸秆利用等“农业循环经济补贴”,建立“农村手工艺奖励基金”,鼓励创新乡村经济、市场开发和工艺创新。面向农村手艺产业经营公司等,实行政府贴息引导等金融支持,针对手工艺等产业特点,改善增值税及出口退税政策。并进一步建立多元化融资渠道。通过担保扶持基金、贷款贴息基金、贷款风险补偿基金和风险投资引导基金,激发银行、担保、投资等各方面支持农村手工艺产业发展的积极性;同时建立健全传统手工艺等无形资产评估、登记、流转体系,完善信用评定、托管等管理办法,培育规范高效的流转市场,消除融资支持的制度障碍。并在尊重市场运作机制、运用金融杠杆调节的同时,设立专项扶持资金,用于调研资助、技艺平台使用补贴、原创资助,在有效环节开展政府扶持。

发展民族特色手工艺产业,要进一步建立民族及贫困地区手工艺品牌,促进手工艺产权保护和产权贸易。鼓励少数民族及边远贫困地区注册手工艺商标,开展“原产地保护”、“地理标志”等申报工作,推动少数民族及边远贫困地区传统手工艺产品品牌、企业品牌向区域文化品牌转移,以质量体系为基础,以自主知识产权为核心,以商标注册和保护为重点,形成若干各具特色的“贴牌”产品和更多“创牌”产品,发展特色手工艺品牌。加强少数民族及边远贫困地区手工艺知识产权法律援助,探索建立手工艺知识产权服务托管平台,促进中介服务机构发展,采取积极措施破除行业垄断,减少创意、生产和销售的中间环节,开放手工创意产品发行传播通道。

发展民族特色手工艺产业,要解决民族特色文化进课堂和职业教育问题,并开展创意研发、交流培训等文化帮扶。比如,藏族的唐卡绘画、白族的银器工艺、彝族的漆器工艺、苗族的蜡染工艺、芦笙制作,壮族的锦绣、蒙古族的首饰等在国内外享有盛誉。通过开设相关的职教培训课程,聘请专业技师和能工巧匠传授技艺,使民间工艺技术得以系统总结和发扬光大,并培养出本地区有特色的民间工艺发展项目所需要的各种人才,加快地区经济开发。比如如黎平县政府推进《关于全面实施民族文化进课堂工作的意见》,促进民族传统手工艺等特色文化进课堂。贵州黔东南州从2007年起每年选拔100名民族民间优秀人才进入凯里学院深造,通过5年学制,使之培养成为大专学历的高级民间艺术人才。同时,发展提升我国少数民族地区及边远贫困地区特色传统手工艺的文化内涵、技艺支撑和创意创新,还可在有条件地区建立“农村手工艺研发培训基地”,搭建“产学研”协作平台,集合创意研发、培训和交流三项职能,促进高校师生、企业设计师和手艺农户等开展交流协作,提升传统手工艺产业内涵。加强民族地区手艺人培训,鼓励公益机构、慈善机构办学助教,开展职业培训,培养农村传统技艺人才,并举办主题展览,帮助产品直销。有关手艺技法传承、与当代生活结合的展览等可纳入公益纪录片、公益宣传等视野,全面动员吸收社会力量来发展民族地区及贫困地区特色手工艺。

总之,中央关于“十三五”规划的建议提出“振兴传统工艺”,这是文化传承和生产发展的重要部署。应积极推动民族地区特色产业的培育与发展,促进传统村落、医药、手工艺、地方特产等文化传承,在修复文化生态、促进生态文明建设的基础上,带动经济发展,使少数民族地区生态文明建设和地区经济发展具有可持续发展新的动力。