传统手工艺——油纸伞

发表时间:2016-08-02 编辑:弘正传统文化研究院 点击:1173

次

西湖断桥,许仙白蛇,红伞为媒,情意绵绵。

油纸伞作为日常生活用品,历来不被任何工艺美术史提及,相关专业论著难得一见不说,描写油纸伞工艺的国內书籍也遍寻无果。原材料短缺、费时耗工的传统手作油纸伞,像其他传统手工艺一样,面临消失窘境。2016年4月24日-10月20日,传统手作油纸伞展在北京无用生活空间的举办,这次展览意图唤起人们对油纸伞的关注。

▌哼,你这个老古板

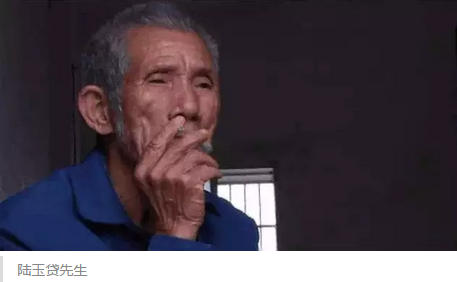

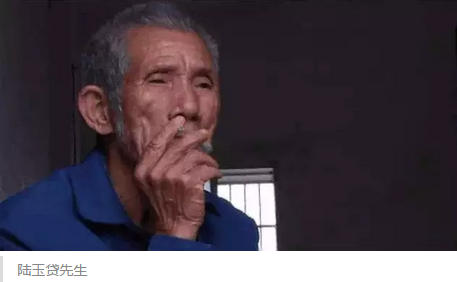

举办此次展览之前,主办方进行了田野调研,实地记录了油纸伞的制作工艺,采访了传统手作油纸伞传承人——陆玉贷老人。据悉,放眼整个广西,掌握油伞纸全套工序的油伞纸艺人,陆老先生是最后一位。

谈起少年时期的学艺经历,陆老先生说,他从十五、六岁,便开始学做油纸伞。那时候家里穷,没办法继续念书,就待在家里,跟着爷爷学起了做伞。听爷爷说,自己家族从祖公开始,已经做了数百年的油纸伞,一直流传到他这一代。

已年过八十的陆玉贷,却不像其他老人家一样安享晚年,而是依然每天拿着与他相伴多年的工具,继续埋头做油纸伞。

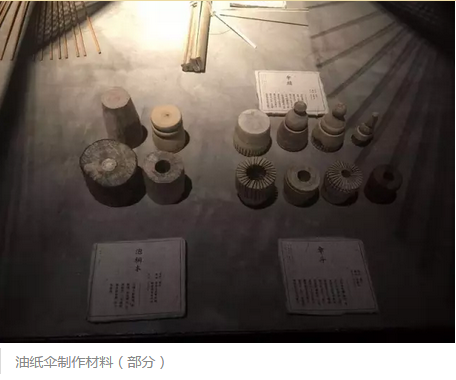

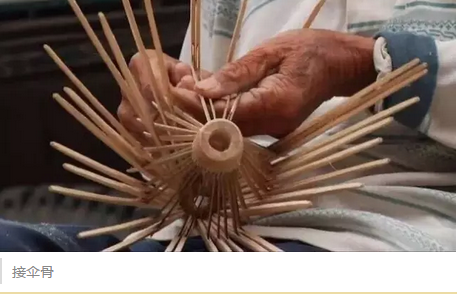

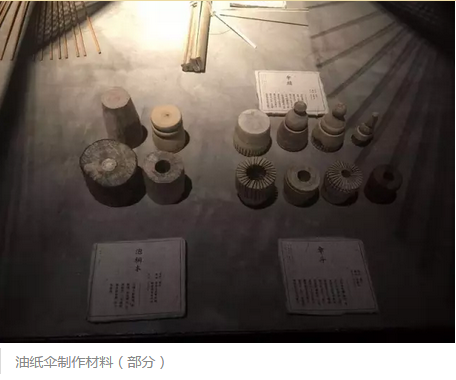

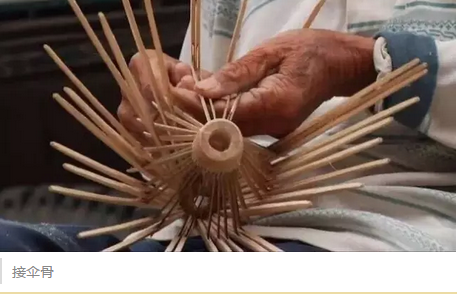

平日里,他亲自挑选长在山上的鸭脚木,放在水里保存,留做油纸伞的伞门,家门口那一台笨重的机器,是用来给伞门开槽的。还有一些特有的传统制伞工具,需要通过脚踩、手转,靠麻绳反复牵引的力量,用来给开槽的伞门和伞骨,进行打磨修整。这些看起来就上了年头的工具,在陆玉贷老人手中,仿佛就是他的双手双脚,用起来得心应手。

普普通通的一把伞,制作起来也是有不少的“路数”和“秘密”,谈起这些,陆老先生笑的像个孩子。

“你看这些竹子与竹子之间,有些会向这边弯,有些会向那边弯。如果路数不对了,就合不上。雨伞合不上,活动不了,时间久它就烂啦。”

“一斤猪血放八两水,要温水,冷水不行,热了也不行。再放石灰,没有石灰就不得,放其他的也不得,(要不涂在伞纸上就不粘。)这个是秘密,不传的。”

“这个秘密我就告诉你啦,(用)这个煮(桐)油,拉丝这么长就放,一放下去就不能着火了。放多少要看气候,水风天就多放一点,干风天就放少一半。”

他所说的这些“秘密”,是他从世代家族中传承下来的宝贵技艺,而“路数”,应该是他终其一生,一次又一次地削伞骨、调制粘纸水、煮桐油的反复过程中,所悟出的工匠修行之道吧。他的油纸伞,坚固、不受潮、不长霉,下雨天打出去,回到家轻轻转一圈,雨水就能灵活地顺势飞出去。

在时间和耐性的较劲中磨合,熬过去的陆老先生,找到了自己的“路数”,“这个是祖传的秘密,我就是告诉你,你也搞不出来。”他再一次腼腆的摸了摸后脑,笑的很开心。

可是,如今的油纸伞,已不如往日,它既不是每家每户必须的生活用品,也不是登的上大雅之堂的主流收藏品。这些油纸伞,一旦被生活抛弃,它所承载的情感、文化,也迅速的被现代的人们遗忘。

陆玉贷说:“现在要是拿这个伞出去,人家会取笑你,哼,你这个老古板!”

曾经,油纸伞承载着古时候人们对生活的祈愿和祝福,陆老先生说起了这些他称为“名堂”的习俗:

“为什么加桐油呢?它可以驱邪杀鬼。这是迷信,呵呵。以前做给日本人的那个伞啊,你不过桐油人家就不要。要是家里有人死了,就要一个孝子,拿一把伞给送出山,埋好了,这个伞就丢在那里。(搬新家)入伙,就拿伞来挡香火,回去就放在祖先坛上面。结婚呢,以前新娘做红轿子,就有一个人拿着把红伞来挡她(以作辟邪)。”

广西油纸伞传承地之一的南宁宾阳县当地,还有“捡骨葬”的习俗,这一习俗主要保存于客家文化中,指的是初次埋葬遗体时,不立墓碑不起坟冢,三五年甚至更长时间后,由子孙择日进行“二次拾骨”的改葬仪式。子孙会在油纸伞的遮盖下捡拾先人的遗骨,因为遗骨怕见光,不能让天见,油纸伞就是用来遮天,防止先人魂魄逃遁的。

讲述这些,老人脸上浮现的是喜悦的表情,可以看出,他在回忆着令他感动难忘的故事。

做伞用的柿子胶已经过期了,但老人舍不得丢弃。这些东西快要从这个世上消失了,他小心翼翼的收藏着,唯恐真的消失了,心里就空了,默默坚守的那一份传统文化和家族记忆,也就不存在了。

2016年五月,在闹中取静的北京东城区美术馆后街,一百多件传统手作油纸伞在这里展览,其中就有陆玉贷老人亲手制作的一把手工油纸伞。

当观众徜徉在伞河之间,感叹于传统手工艺的古韵和情怀,享年八十四岁的陆玉贷老人悄悄的离开了人间,一起消失的还有老人那份默默坚守,和挥之不去的无奈和遗憾。

广西最后一位传统手作油纸伞的传承人,离我们远去了。

▌伞河寻迹

传说有一位巨贾,为躲避战乱动荡,将全部家财换成银票,藏于油纸伞的伞柄内,并随身携带,打算归隐乡野老家。途中打个盹的功夫,油纸伞就不翼而飞。这是哪位贼人顺手牵羊?为寻回油纸伞,巨贾在当地干起了修伞的营生,打出了“免费旧伞换新”的标语。一时间,换伞的人络绎不绝,他也终于等到了魂牵梦绕的那把伞,伞虽破旧不堪,伞柄却完好无损。换回这把伞之日,巨贾便收拾家当,从此归隐田园。

由此可见,所谓伞不离身,不是妄言。巨贾把全部家当藏在一柄“保护伞”内,这把伞对于他的价值就是伞柄中全部的银票,而对于我们现代人而言,油纸伞的价值在于它背后所承载的历史记忆以及传统文化精髓。

中国传统制伞工艺传承千年,云南、四川、江西、湖南、台湾等十几个地区各地制作工艺大同小异,却都因地制宜,就地取材,竹木纸胶各有当地特色。功能也不尽相同,比如傣族油纸伞多用于丧葬,四川龙凤伞和台湾百子伞皆为新婚佳礼;古今也有差异,从前多素伞,现代多花伞,棉麻绳、尼龙绳取代头发绳,白乳胶取代柿子胶……坚持使用天然手工材料的手艺人,现已寥寥无几。

展览现场,来自十几个地区的百余把油纸伞,以独特的艺术美感被悬挂于展厅之内,汇聚成一条蜿蜒的生命之河。

各地油纸伞的文化根源何在?不同地区的差异何在?让我们循着伞之河流的方向——探寻不同地区的油纸伞文化。

◆ 荥阳油纸伞

产地:云南 年代:现代

云南省腾冲市的荥阳地区被称为“油纸伞之乡”,当地制伞可追溯至清朝,相传由四川引入。荥阳油纸伞的原材料取自当地和缅甸,以当地特有的塔子果汁做粘合材料,伞面涂以野坝子油防水。20世纪90年代以前主要出品红烂泥伞,由于晾晒过程中需要随着近黄昏的阳光不断挪动晒伞的位置,使伞面受热均匀,也被戏称为“追逐太阳的伞”。随着当地旅游业的兴起和洋布伞的普及,红烂泥伞逐渐无人问津。

◆ 傣族油纸伞

产地:云南 年代:现代

西双版纳地区傣族油纸伞地方民族色彩浓郁,风格粗犷古拙,且由于当地信仰小乘佛教,相比汉族油纸伞,別具一格。傣族油纸伞的伞面由手工缅纸所制,以黄蜡粉和树叶汁着色,呈现土黄和深褐色;收伞后伞腹圆鼓,伞头形如佛塔;尤为特別的是,当地人会在刷伞的油中添加大蒜等香料,以防虫蛀。除去遮阳挡雨外,傣族油纸伞是傣族人节庆、歌舞娱乐、人生礼仪、宗教习俗、丧葬祭祀活动的重要道具。随时代更迭,傣族油纸伞也不再为日常使用,現在仅用于丧葬或供佛,当地人相信油纸伞能带逝去的人去往极乐世界。

◆ 四川油纸伞

产地:四川 年代:现代

四川油纸伞起源于明末清初,有四百多年历史,以泸州分水油纸伞为代表。此伞伞面采用传统石印工艺,绘有“龙凤呈祥”图。龙凤常被作为中华文明的象征,是最受崇尚的吉祥图饰。《诗经·文王之什》中有龙氏族王季娶凤氏族鸷仲氏的记载。所以龙凤呈祥,寓意夫妻间比翼双飞、恩爱相隨、相濡以沫、百年好合。

◆ 广东油纸伞

产地:广东 年代:清代

油纸伞作为日常生活用品,历来不被任何工艺美术史提及,相关专业论著难得一见不说,描写油纸伞工艺的国內书籍也遍寻无果。原材料短缺、费时耗工的传统手作油纸伞,像其他传统手工艺一样,面临消失窘境。2016年4月24日-10月20日,传统手作油纸伞展在北京无用生活空间的举办,这次展览意图唤起人们对油纸伞的关注。

▌哼,你这个老古板

举办此次展览之前,主办方进行了田野调研,实地记录了油纸伞的制作工艺,采访了传统手作油纸伞传承人——陆玉贷老人。据悉,放眼整个广西,掌握油伞纸全套工序的油伞纸艺人,陆老先生是最后一位。

谈起少年时期的学艺经历,陆老先生说,他从十五、六岁,便开始学做油纸伞。那时候家里穷,没办法继续念书,就待在家里,跟着爷爷学起了做伞。听爷爷说,自己家族从祖公开始,已经做了数百年的油纸伞,一直流传到他这一代。

已年过八十的陆玉贷,却不像其他老人家一样安享晚年,而是依然每天拿着与他相伴多年的工具,继续埋头做油纸伞。

平日里,他亲自挑选长在山上的鸭脚木,放在水里保存,留做油纸伞的伞门,家门口那一台笨重的机器,是用来给伞门开槽的。还有一些特有的传统制伞工具,需要通过脚踩、手转,靠麻绳反复牵引的力量,用来给开槽的伞门和伞骨,进行打磨修整。这些看起来就上了年头的工具,在陆玉贷老人手中,仿佛就是他的双手双脚,用起来得心应手。

普普通通的一把伞,制作起来也是有不少的“路数”和“秘密”,谈起这些,陆老先生笑的像个孩子。

“你看这些竹子与竹子之间,有些会向这边弯,有些会向那边弯。如果路数不对了,就合不上。雨伞合不上,活动不了,时间久它就烂啦。”

“一斤猪血放八两水,要温水,冷水不行,热了也不行。再放石灰,没有石灰就不得,放其他的也不得,(要不涂在伞纸上就不粘。)这个是秘密,不传的。”

“这个秘密我就告诉你啦,(用)这个煮(桐)油,拉丝这么长就放,一放下去就不能着火了。放多少要看气候,水风天就多放一点,干风天就放少一半。”

他所说的这些“秘密”,是他从世代家族中传承下来的宝贵技艺,而“路数”,应该是他终其一生,一次又一次地削伞骨、调制粘纸水、煮桐油的反复过程中,所悟出的工匠修行之道吧。他的油纸伞,坚固、不受潮、不长霉,下雨天打出去,回到家轻轻转一圈,雨水就能灵活地顺势飞出去。

在时间和耐性的较劲中磨合,熬过去的陆老先生,找到了自己的“路数”,“这个是祖传的秘密,我就是告诉你,你也搞不出来。”他再一次腼腆的摸了摸后脑,笑的很开心。

可是,如今的油纸伞,已不如往日,它既不是每家每户必须的生活用品,也不是登的上大雅之堂的主流收藏品。这些油纸伞,一旦被生活抛弃,它所承载的情感、文化,也迅速的被现代的人们遗忘。

陆玉贷说:“现在要是拿这个伞出去,人家会取笑你,哼,你这个老古板!”

曾经,油纸伞承载着古时候人们对生活的祈愿和祝福,陆老先生说起了这些他称为“名堂”的习俗:

“为什么加桐油呢?它可以驱邪杀鬼。这是迷信,呵呵。以前做给日本人的那个伞啊,你不过桐油人家就不要。要是家里有人死了,就要一个孝子,拿一把伞给送出山,埋好了,这个伞就丢在那里。(搬新家)入伙,就拿伞来挡香火,回去就放在祖先坛上面。结婚呢,以前新娘做红轿子,就有一个人拿着把红伞来挡她(以作辟邪)。”

广西油纸伞传承地之一的南宁宾阳县当地,还有“捡骨葬”的习俗,这一习俗主要保存于客家文化中,指的是初次埋葬遗体时,不立墓碑不起坟冢,三五年甚至更长时间后,由子孙择日进行“二次拾骨”的改葬仪式。子孙会在油纸伞的遮盖下捡拾先人的遗骨,因为遗骨怕见光,不能让天见,油纸伞就是用来遮天,防止先人魂魄逃遁的。

讲述这些,老人脸上浮现的是喜悦的表情,可以看出,他在回忆着令他感动难忘的故事。

做伞用的柿子胶已经过期了,但老人舍不得丢弃。这些东西快要从这个世上消失了,他小心翼翼的收藏着,唯恐真的消失了,心里就空了,默默坚守的那一份传统文化和家族记忆,也就不存在了。

2016年五月,在闹中取静的北京东城区美术馆后街,一百多件传统手作油纸伞在这里展览,其中就有陆玉贷老人亲手制作的一把手工油纸伞。

当观众徜徉在伞河之间,感叹于传统手工艺的古韵和情怀,享年八十四岁的陆玉贷老人悄悄的离开了人间,一起消失的还有老人那份默默坚守,和挥之不去的无奈和遗憾。

广西最后一位传统手作油纸伞的传承人,离我们远去了。

▌伞河寻迹

传说有一位巨贾,为躲避战乱动荡,将全部家财换成银票,藏于油纸伞的伞柄内,并随身携带,打算归隐乡野老家。途中打个盹的功夫,油纸伞就不翼而飞。这是哪位贼人顺手牵羊?为寻回油纸伞,巨贾在当地干起了修伞的营生,打出了“免费旧伞换新”的标语。一时间,换伞的人络绎不绝,他也终于等到了魂牵梦绕的那把伞,伞虽破旧不堪,伞柄却完好无损。换回这把伞之日,巨贾便收拾家当,从此归隐田园。

由此可见,所谓伞不离身,不是妄言。巨贾把全部家当藏在一柄“保护伞”内,这把伞对于他的价值就是伞柄中全部的银票,而对于我们现代人而言,油纸伞的价值在于它背后所承载的历史记忆以及传统文化精髓。

中国传统制伞工艺传承千年,云南、四川、江西、湖南、台湾等十几个地区各地制作工艺大同小异,却都因地制宜,就地取材,竹木纸胶各有当地特色。功能也不尽相同,比如傣族油纸伞多用于丧葬,四川龙凤伞和台湾百子伞皆为新婚佳礼;古今也有差异,从前多素伞,现代多花伞,棉麻绳、尼龙绳取代头发绳,白乳胶取代柿子胶……坚持使用天然手工材料的手艺人,现已寥寥无几。

展览现场,来自十几个地区的百余把油纸伞,以独特的艺术美感被悬挂于展厅之内,汇聚成一条蜿蜒的生命之河。

各地油纸伞的文化根源何在?不同地区的差异何在?让我们循着伞之河流的方向——探寻不同地区的油纸伞文化。

◆ 荥阳油纸伞

产地:云南 年代:现代

云南省腾冲市的荥阳地区被称为“油纸伞之乡”,当地制伞可追溯至清朝,相传由四川引入。荥阳油纸伞的原材料取自当地和缅甸,以当地特有的塔子果汁做粘合材料,伞面涂以野坝子油防水。20世纪90年代以前主要出品红烂泥伞,由于晾晒过程中需要随着近黄昏的阳光不断挪动晒伞的位置,使伞面受热均匀,也被戏称为“追逐太阳的伞”。随着当地旅游业的兴起和洋布伞的普及,红烂泥伞逐渐无人问津。

◆ 傣族油纸伞

产地:云南 年代:现代

西双版纳地区傣族油纸伞地方民族色彩浓郁,风格粗犷古拙,且由于当地信仰小乘佛教,相比汉族油纸伞,別具一格。傣族油纸伞的伞面由手工缅纸所制,以黄蜡粉和树叶汁着色,呈现土黄和深褐色;收伞后伞腹圆鼓,伞头形如佛塔;尤为特別的是,当地人会在刷伞的油中添加大蒜等香料,以防虫蛀。除去遮阳挡雨外,傣族油纸伞是傣族人节庆、歌舞娱乐、人生礼仪、宗教习俗、丧葬祭祀活动的重要道具。随时代更迭,傣族油纸伞也不再为日常使用,現在仅用于丧葬或供佛,当地人相信油纸伞能带逝去的人去往极乐世界。

◆ 四川油纸伞

产地:四川 年代:现代

四川油纸伞起源于明末清初,有四百多年历史,以泸州分水油纸伞为代表。此伞伞面采用传统石印工艺,绘有“龙凤呈祥”图。龙凤常被作为中华文明的象征,是最受崇尚的吉祥图饰。《诗经·文王之什》中有龙氏族王季娶凤氏族鸷仲氏的记载。所以龙凤呈祥,寓意夫妻间比翼双飞、恩爱相隨、相濡以沫、百年好合。

◆ 广东油纸伞

产地:广东 年代:清代